はじめに:編集データの“無償提供”は当たり前?

「納品済みのデザイン、psdデータも送ってもらえますか?」そんなやりとり、経験ありませんか?

フリーランスや副業デザイナーにとって、“編集データ”の扱いはよくあるトラブルの火種です。

特に契約書を交わさず、信頼ベースで進めてしまった場合、後から「言った/言ってない」の争いになることも。

そこで本記事では、

- 契約書に入れておきたい具体的な項目

- 編集データをめぐる“線引きのコツ”

- コピペで使える契約テンプレート(使用許諾型)

をまとめました。

- 契約書に盛り込むべき項目は?

- 編集データは渡す or 渡さない、どう判断すればいい?

- 著作権・使用権・再利用など、どこまでがOK?

- 契約書がなくても最低限伝えておくべきことは?

よくある著作権トラブルと編集データの誤解

- 完成品の納品後、「元データも当然もらえる」と言われた

- 編集データを無償提供した後、別業者に改変されていた

- 著作権を譲渡したつもりはないのに「うちのもの」と主張された

いずれも、「事前に取り決めておかなかった」ことが原因です。

とくに“編集データ”の扱いは、契約書で明記しておかないと、誤解されがち。

よくある誤解と実際

| クライアント側の誤解 | 実際には… |

|---|---|

| お金を払ったから、そのデザインは自分のもの | 著作権は制作者側に残る(譲渡契約が必要) |

| 編集データももらえると思っていた | 編集データは成果物ではなく、原則納品対象外 |

| 他の案件でも自由に使えるはず | 使用範囲を超えると、著作権侵害のリスクあり |

編集データは誰のもの?線引きの考え方

原則として、制作物の著作権は作成者(=デザイナー)に帰属します。

クライアントには「使用許諾」を与えることで、利用が可能になります。

しかし、編集データ(psd、ai等)は納品物に含まれないのが一般的。

それでも“当然もらえるもの”と思っている人は少なくありません。

- 編集データを納品対象に含むかどうかを明記

- 希望される場合の料金体系(例:制作費の30%加算)

- 利用範囲(自社内利用限定・再委託不可)

デザインやイラストなどの“創作物”には、法律で保護される著作権が自動的に発生します。

「契約書で線引きすべき理由」を理解するために、まず知っておきたい著作権の基本を整理しておきます。

「著作権=自動的に発生する権利」

著作権は、申請や登録をしなくても、創作した時点で自動的に制作者に発生します。

これは、日本の著作権法第17条第2項で明確に定められており、作品の規模やジャンルを問わず適用されます。

わかりやすく言うと…

外注・委託の場合の著作権は?

クライアント(発注者)が支払いをしたとしても、

著作権が自動的にクライアントに移るわけではありません。

- 原則として、著作権は制作した人(制作者)に帰属

- クライアントはあくまで「使用する権利(使用許可)」を得ている状態

- 著作権を譲渡したい場合は、明確に“譲渡”の契約を結ぶ必要がある

この点は、著作権法第2条および第17条などで定められています。

編集データ(ai/psd)は納品物に含まれる?

これも非常に誤解されやすいポイントです。

よく「編集データももらえると思ってました」と言われますが、

編集データは完成品ではなく、制作工程の一部(=制作者の資産)です。

- 納品義務があるのは「最終出力データ(jpg/png/pdfなど)」が一般的

- 編集データの納品には別契約・有償対応・使用条件の明記が必要

- 法律上の明文化はありませんが、民間実務では「納品対象外」が基本スタンス

「譲渡」しなくても使ってもらえる“使用許諾”という考え方

著作権は譲渡しなくても、「使用許諾(第63条)」という形で使ってもらうことができます。

大事なのは「どこまで使っていいか」が契約や取り決めで決まっているかどうか。

- 著作権を譲渡しなくても、「○○目的での使用を許可する」といった使用許諾契約で対応可能

- 譲渡=すべての権利を手放す行為なので、基本的には慎重にすべき

デザイン制作におけるトラブルの多くは、

「著作権って何?」「どこまで使っていいの?」という認識のズレから起きます。

制作物は「買い取るもの」ではなく、“使う権利”を条件付きで得るものという意識を持つことが大切です。

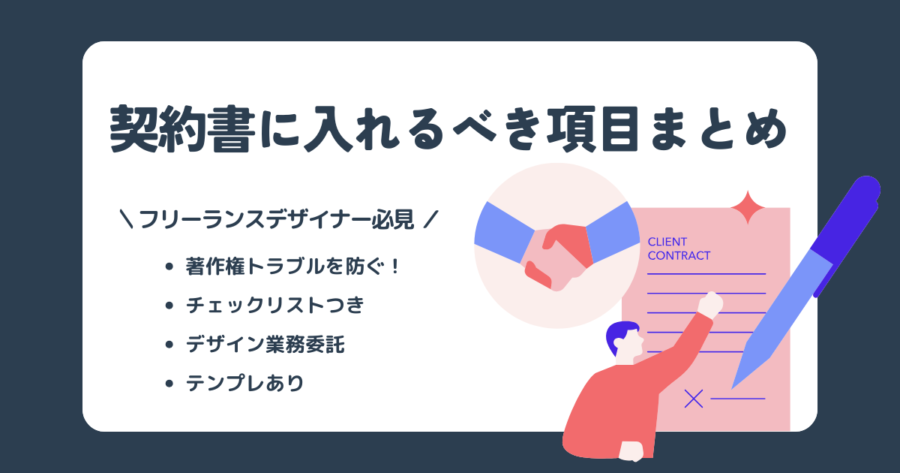

契約書に入れるべき項目チェックリスト例

この記事に載せるのにおすすめな項目を整理します。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 業務内容 | 具体的な範囲を明記 仕様書で詳細を決めることを盛り込む |

| 納品形式 | 画像データ形式 編集データ(psd/ai等)は原則提供しないこと |

| 著作権と使用許諾 | 著作権はデザイナーに帰属 クライアントに利用を許可(範囲を限定) |

| 編集データの取り扱い | 有償対応可能性を明記 |

| 再利用・転用の禁止 | 第三者提供・改変・転売を禁止 |

| 契約期間 | 期間と自動更新の有無 |

| 報酬と支払条件 | 金額、期日、振込手数料の負担 |

| 着手金(任意) | 事前支払いの取り決め |

| 納品確認と承認フロー | 連絡がない場合の承認扱い |

| 修正対応・アフターサービス | 無償範囲・有償範囲の線引き |

| 秘密保持 | 双方の情報を守る |

| 再委託の可否 | 外注先にも秘密保持を課す |

| 不可抗力条項 | 災害・病気などの免責 |

| 損害賠償上限 | 報酬総額を上限 |

| 契約解除の条件 | 重大な契約違反があれば解除できる |

| 協議事項 | 書面合意で解決 |

【コピペOK】契約書テンプレート(使用許諾型・編集データ提供なし)

「今すぐ使える雛形がほしい!」という方のために、

デザイン業務の外注で最低限押さえておきたい項目をすべて盛り込んだ、使用許諾型の契約書テンプレートをご用意しました。

「使用許諾型契約」とは、著作権を譲渡せずデザイナーに保持したまま、クライアントに特定の利用を許可する形式です。

制作物をクライアントが自由に使える範囲をあらかじめ明確に決めることで、再利用・転売・改変トラブルを防げます。

以下のテンプレートは、WordやGoogleドキュメントに貼り付けて使える形式です。

デザイン業務契約書(使用許諾型)

甲(発注者)と乙(受託者=デザイナー)は、以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務内容)

甲(発注者)は乙(受託者)に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。

・Web用バナー画像のデザイン制作一式

(例:チラシ制作、バナー制作、SNS画像、印刷物デザインなど)

第2条(納品形式)

乙は成果物を以下の形式で納品する。

・納品物は、jpg/png/pdf等の最終出力データとする。

・編集可能な元データ(psd/ai等)は納品対象に含まれない。

第3条(著作権・使用許諾)

1. 制作物の著作権は乙に帰属する。

2. 乙は、甲に対して完成データの使用を非独占的に許諾する(商用利用可)。

3. 使用範囲は、以下の媒体に限定する。

(例:自社ホームページ・SNS・店頭POP など)

4. 上記以外での再利用・改変・第三者提供は、乙の事前許可なく行えないものとする。

第4条(編集データの取り扱い)

編集データ(psd/ai等)は納品対象外とし、原則として提供しない。

ただし、甲が希望し、乙が同意した場合は有償対応とし、金額や範囲は別途協議の上で定める。

第5条(二次利用・再配布の禁止)

甲は、成果物を本契約に基づく使用範囲内に限り利用し、以下を禁止する。

・第三者への再配布・再編集・転用

・無断改変・二次利用(別途許諾契約を結ぶ場合を除く)

第6条(契約期間)

契約期間は、契約締結日から○○○○年○月○日までとする。ただし、甲乙双方の合意により延長することができる。

第7条(報酬と支払条件)

支払額:◯◯円(税込)/ 支払期日:◯年◯月◯日

1. 報酬は税込○○○円とし、業務完了後、○日以内に乙の指定口座へ振込により支払うものとする。

2. 振込手数料は甲の負担とする。

第8条(着手金)

甲乙が合意した場合、甲は乙に対し着手金を支払うものとし、着手金受領後に乙は業務を開始する。

着手金の金額や支払時期は別途協議で定める。着手金は原則返金しない。

第9条(納品の確認と承認)

1. 乙は納品物を甲に提出し、確認を求めるものとする。

2. 甲は速やかに内容を確認し、修正希望があれば乙に通知する。

3. 甲からの連絡がなく7日経過した場合は、承認されたものとみなす。

第10条(修正対応・アフターサービス)

1. 仕様書に基づく軽微な修正は無償で対応する。

2. 大幅な修正、追加制作、納品後の改変は有償対応とし、別途協議の上で合意する。

第11条(秘密保持)

甲乙は、業務上知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏えいせず、本契約の目的以外に使用しない。

この義務は契約終了後も存続する。

第12条(再委託)

乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。

ただし、再委託先にも同等の秘密保持義務を負わせ、乙が責任を負うものとする。

第13条(不可抗力)

天災、感染症、停電、事故、法令改正、その他不可抗力により履行遅延や不能となった場合、甲乙は責任を負わない。

ただし、速やかに相手方に通知し、今後の対応を誠意をもって協議する。

第14条(損害賠償)

甲乙は、本契約履行に関連し相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した通常損害に限り、契約報酬総額を上限として賠償責任を負う。

第15条(契約の解除)

甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を求めても履行されない場合、本契約を解除することができる。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、書面にて合意するものとする。

(データの保管・削除の取り扱いなど)

第17条(実績公開)

乙は、自身のポートフォリオ・SNS等で成果物を紹介することができる。

ただし、事前に甲の了承を得るものとする。

【契約締結欄】

契約締結日:2025年◯月◯日

甲(発注者)

氏名(または会社名):

住所:

署名(または記名押印):

乙(受託者)

氏名(または屋号):

住所:

署名(または記名押印):

契約書の最後には、契約が正式に成立したことを示す締結欄を必ず入れましょう。

署名または記名押印で合意の証拠が残ります。

補足事項

- 契約書に不安がある場合は、事前に「このテンプレで大丈夫ですか?」とクライアントに一言確認を取ると◎

- 甲=クライアント(発注者)/乙=自分(フリーランス・受託者)を意味します。

- 電子契約の場合も、PDFに署名済み画像を貼り付ける or 相手からサイン済みのPDFを送ってもらう形で有効。

このテンプレートは自由に改変・再利用OKです。

ただし、契約内容に不安がある場合は専門家(弁護士・行政書士)への相談をおすすめします。

なぜ契約書(=明文化)が必要なのか

1. 契約書は“信頼しているからこそ”交わすもの

- 「信頼関係があるから契約書は不要」と言う人ほど、あとから条件変更を持ち出すことも。

- 契約書は相手を疑うためのものではなく、関係を守るためのルール。

- トラブルを未然に防ぎ、冷静に対応できる“土台”になります。

「あとから言いづらいこと」ほど最初に書いておく方が誠実

“契約書は必要ない”と言われた関係ほど、後から揉めやすい。

それが実体験を通じてわかった、ひとつの大きな学びでした。

2. 認識のズレが起きやすいポイント=“編集データ”や“利用範囲”

仕事が始まると、以下のようなズレが起きがちです。

| 制作者の想定 | クライアントの思い込み |

|---|---|

| 編集データは含まれていない | 当然もらえると思っていた |

| Webのみ使用の前提 | 広告や印刷物にも自由に使えると思っていた |

| 修正は2回まで | 満足するまで何度でもOKと思っていた |

➡ こうしたズレを事前に防ぐのが契約書の役割です。

3. 著作権譲渡には要注意!基本は「使用許諾+範囲指定」

著作権の譲渡はリスクが高いため、「使用許諾」の形で、利用範囲を明確にして渡すのが一般的で安全です。

使用許諾とは?

- 著作権は制作者に残したまま、「この用途(範囲)なら使っていい」と許可する契約方法。

- 使用範囲を明記すれば、柔軟に対応可能でリスクも少ない。

例:コピーする編集するクライアントは、本制作物を自社WebサイトおよびSNSでの広報目的に限り使用することができます。

譲渡契約にすると…

- 著作権そのものを相手に渡す=制作者は再利用も実績掲載もできなくなる

- 一度譲渡すると取り消し不可

- 明確な条件(実績公開可など)を書いておかないと、意図しない制限を受ける恐れも

よほどの事情がない限り、著作権は譲渡しないのが基本。

・一度譲渡すると、「再利用不可」「実績公開不可」になる可能性がある

・後から「やっぱり戻したい」はできない

・「制作実績として掲載OK」といった条件を別で明記しておく必要がある

使用許諾と著作権譲渡の違い

| 項目 | 使用許諾 | 著作権譲渡 |

|---|---|---|

| 著作権の帰属 | 制作者に残る | クライアントに移る |

| 再利用・実績公開 | 条件により可 | 原則NG(明記が必要) |

| トラブルリスク | 低い | 高い(慎重に) |

4. デザインの“勝手な流用”を防ぐための明文化

「再利用」「二次利用」「第三者提供」――

言葉の定義があいまいなままだと、クライアント側の“独自解釈”でトラブルになりがちです。

再利用・二次利用・第三者提供の違いと注意点

| 用語 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 再利用 | 別の媒体やプロジェクトで同じデータを使うこと | 利用範囲外なら再契約が必要 |

| 二次利用 | 改変・アレンジして使うこと | 編集データを持っていると発生しやすい |

| 第三者提供 | クライアントが他社や外部にデータを渡すこと | 原則NG。契約で明確に禁止しておく |

よくあるトラブル例

・Webバナーを、無断でチラシにも使用(再利用)

・ロゴを改変されて別商品のパッケージに使用(二次利用)

・データを代理店に丸ごと渡して広告利用(第三者提供)

契約書や事前説明で防ぐには

- 本制作物は「自社HPおよびSNS投稿」のみに使用可

- 改変・再利用・第三者への提供は禁止

- 上記以外の用途は、事前に相談・見積もりが必要

再利用・流用されると、デザインの印象が崩れるリスクもあるため、線引きの明文化が不可欠です。

契約書がなくても最低限伝えておくべきこと(メール・見積書でも可)

契約書を交わすほどではない案件でも、

「言った・言わない」にならないための一文を残しておくことが大切です。

- SNS画像1枚などの小規模案件

- 知人や紹介案件で形式ばったやりとりを避けたいとき

- 契約書を交わす前に案件がスタートしてしまったとき

理想は契約書。でも現実には“簡易な明文化”でも効果あり!

メールや見積書で伝えておきたい5つの項目

| 項目 | 内容(例) |

|---|---|

| 納品物の範囲 | jjpg/png/pdfなどの完成データのみ |

| 編集データの扱い | 原則非提供。提供時は別途費用が発生 |

| 著作権の帰属 | 制作者に帰属。使用は本案件の範囲内のみ |

| 再利用・二次利用の制限 | 他媒体・改変・転用は事前相談が必要 |

| 第三者提供の制限 | 他社・外注先への共有は原則NGまたは要相談 |

書き方の例(コピペOK)

・納品物はjpg形式の完成データです(編集データは含みません)。

・ご依頼いただいた目的以外での再利用・他社提供はご遠慮ください。

・著作権は制作者に帰属し、本案件の使用範囲内でご利用いただけます。「備考欄」「メール履歴」でも証拠になる

契約書が交わせない場合でも、

以下の内容が“文面として残っていれば”、万が一のときの証拠・合意の裏付けになります。

- 納品データの範囲(jpgのみ 等)

- 編集データの取り扱い(非提供・有償など)

- 使用範囲と著作権の帰属

- 再利用・二次利用・第三者提供の制限

- 編集データを提供する際の条件・費用

小さな案件でも「ここまでOK/ここからNG」は伝えておく

「契約書はないから何も言えない…」ではなく、

“一文でもいいので明確に伝える”ことで、自分の仕事と信頼を守ることができます。

まとめ:信頼関係と明文化はセットで守るもの

「信頼してたのに…」とならないために、

契約書で“線引き”をすることは、相手を信じていないのではなく、お互いの安心材料です。

編集データは“提供する・しない”のどちらでもOK。

大切なのは、その判断をあらかじめ取り決めておくこと。

どこまで渡す?実際にトラブルが起きたときの実体験はこちら